Le QUIZZ 54

![[Image]](pict1.jpg)

QUESTION

Que sont les ordres de Cluny et Cîteaux ?

| Sujet | intervenante | date |

| CLUNY / CITEAUX : deux ordres monastiques rivaux | Agnès GERHARDS | 8 Février 2014 |

|  |  |

Agnès GERARDHS, fait partie de ces personnes que tout passionne, et qui n'ont qu'un objectif, ou plutôt deux : apprendre les choses et les partager. C'est donc tout naturellement qu'Agnès

est venue

évoquer "CLUNY / CITEAUX : deux ordres

monastiques rivaux" ; elle

qui écrivit, voici quelques années, rien moins qu'un dictionnaire historique

des ordres religieux (Fayard,

1998)

Ces deux ordres connurent au

moyen-âge et durant de nombreuses années, une période faste :

d'incalculables richesses, des centaines de monastères (répartis dans

toute la France et au-delà),

des milliers de fidèles. Ces deux

ordres, issus de la même règle de Saint Benoît ont eu cependant des

parcours bien différents.

Saint Benoît de Nursie est

un moine qui, vers 540 après Jésus Christ, et pour guider ses

disciples dans la vie monastique, écrivit une "Règle" modérée.

Ses consignes, égrenant en détail

les modalités de prières, de travail, de

détente et de comportement des moines, eurent pour la période médiévale, une

importance fondamentale.

L'abbaye de Cluny,

Située en Saône et Loire, elle fut

fondée en 909 par le duc d'Aquitaine et comte d'Auvergne Guillaume Ier ; c'est

à cette époque, soit trois siècles plus tard, sous l'impulsion d'un

autre Benoît :

Saint Benoît d'Aniane, que la règle bénédictine devint

vraiment la voie royale pour les moines.

Grâce aux nombreux dons

offerts par les puissants de l'époque (dont Guillaume Ier) l'abbaye de Cluny et

l'ordre qu'elle représentait prit son essor. Se méfiant du pouvoir

temporel,

trop prompt à critiquer la vie monastique ou lorgner sur ses

richesses, l'abbaye de Cluny se mit sous la protection des papes.

Deux abbés, successivement Odon et Odilon, propulsèrent l'abbaye au rang,

pratiquement, d'état, voire d'empire !

Indépendance totale vis à vis

des pouvoirs temporel et séculier, battant sa propre monnaie, bénéficiant de

privilèges exorbitants, engrangeant des fortunes de la part des nobles

(notamment grâce aux récoltes occasionnées sur les terres offertes) : L'âge

d'or !

Cette fortune et cette liberté

d'action permirent durant de nombreuses années, à l'ordre, de s'installer dans

les grandes villes, notamment Paris, où subsiste encore l'hôtel de Cluny,

dont

Agnès nous dit qu'il faut absolument le visiter.

Ecoles, pouvoirs, bâtiments somptueux : 1200 monastères, plusieurs

milliers de moines (vêtus de noir) ; Cluny se porte bien, même si peu à peu,

une crise morale s'installe face à cette situation.

La contestation monte

contre un modèle monastique trop éloignée de la règle originelle de Saint Benoît.

En 1122, l'abbé Pierre le vénérable réorganise la liturgie et l'organisation de

la prière.

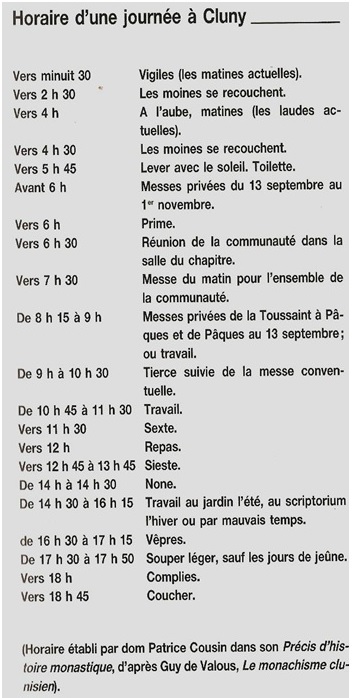

Agnès évoque la journée des moines. En voici l'emploi du temps, passé à prier,

prier et... heu... prier ! (Un

peu dormir, mais par pur ascétisme, dormir d'un sommeil volontairement

entrecoupé !)

Hélas, cette vie monastique ne convient pas encore assez à Bernard de

Clerveaux, qui, dès 1112 reproche à l'ordre de Cluny de manger trop, boire trop

et qui durcit les règles selon son idée.

C'est une honte en effet de tremper sa

nourriture dans la graisse, alors que la viande est interdite, de mettre du

miel dans le vin pour en améliorer le goût !

Tous ces griefs, toutes ces attaques finissent en fait par porter, puisque de

nombreux monastères se détournèrent de l'ordre de Cluny pour suivre les

abstinences bien plus proches de Dieu

et de la foi, prônées par l'ordre de

Cîteaux...

L'ordre cistercien !

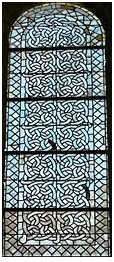

Terminés les monastères aux

statues innombrables et aux vitraux colorés... à présent, c'est dans le

"désert", c'est à dire loin de toute vie citadine, voire bourgeoise

que les "filles de Cîteaux"

- les abbayes respectant cet ascétisme-

voient le jour.

Finis les vêtements noirs ;

voici les blancs.

Adieu les abbés riches comme des

princes et si éloignés de leurs moines ; abbé reprend son sens syriaque initial

: "le père". Fraternité, pauvreté, communion. Le cloître, en plein cœur

du monastère devient carré, par similitude respectueuse pour les 3 dimensions.

Les moines font de vrais jeûnes et les jeunes non encore moines (ainsi que les

convers, non religieux) n'ont pas accès à la même (pauvre) table.

Respect, abstinence. C'est

certainement cette optique sainte et dénuée de tout excès, qui donna à Cîteaux

un respect encore d'actualité. Les règles cisterciennes sont, d'après l'analyse

d'Agnès, des valeurs universelles, et ce ne sont certes pas les adeptes

actuels de la décroissance qui diront le contraire. Toujours est-il que les

abbayes cisterciennes sont encore nombreuses à visiter : Pontigny, Sénanque,

Royaumont... Visiblement, la polémique et l'animosité existaient déjà à

l'époque, puisque ces deux fortes personnalités que furent Pierre le

Vénérable pour Cluny

et Bernard de Clerveaux pour Cîteaux avaient une vision

diamétralement opposée, et de la religion, et de la société !

Pierre le vénérable (malgré cette appellation positive) fut un antisémite

violent, ainsi qu'un "raciste" dirions-nous de nos jours, puisqu'il

entreprit la traduction du Coran,

uniquement dans le but de le critiquer de

façon péjorative. Bernard de Clerveaux, lui, défendit les juifs, notamment à

l'occasion de la deuxième croisade.

L'un, citadin et ami d'Abélard (le célèbre théologien, époux d'Héloïse) ;

l'autre plus rural. C'est d'ailleurs cet attachement à la terre qui permit à

Bernard de Clerveaux de mettre au point

ce que le moyen-âge nomma l'assolement

triennal (procédé permettant aux sols, à cette époque non alimentés d'engrais,

de ne pas s'appauvrir) et de répandre partout en France

bon nombre de granges

(identiques à celles de Vaulerent dans le Val d'Oise).

Je voudrais, avant de conclure,

évoquer ici l'abbaye d'Aubazine en Corrèze.. D'abord parce que-si vous lisez

habituellement mes comptes-rendus, vous savez que j'en suis , mais aussi

parce

que les vitraux de son abbaye, dénués de tout excès, sont la preuve éclatante

de l'épuration totale revendiqué par l'ordre cistercien.

Enfin, raison supplémentaire : ce sont ces vitraux qui ont donné à Coco CHANNEL

l'idée de son logo, lui aussi universel !

Elle vécut en effet à Aubazine. (ville également connue pour sa liqueur... que

je vous conseille... avec modération !). Les moines s'abstenir ! Cluny fut

détruite à la Révolution ; il n'en reste que quelques vestiges (il fallut 20

ans pour retirer pierre à pierre... et en bâtir les maisons alentours...

Un peu comme la Bastille à Paris qui servit de fondements et de

construction aux quartiers voisins).

Merci Agnès pour cette plongée historique dans le souvenir de notre société ;

religieux, moral, social et surtout humain.

Vers le quizz (suite)