Le QUIZZ 36

![[Image]](pict1.jpg)

QUESTION

D'où vient l'expression "Big Bang" ?

| Sujet | intervenant | date |

| L'Univers a-t-il eu un commencement ? | Jean-Marc LEVY-LEBLOND | 13 Décembre 2008 |

La réponse est en rouge

|  |

Monsieur LEVY-LEBLOND, venu tout spécialement de Nice pour

l'occasion, a évoqué devant nous ce thème de plus en plus d'actualité, de "l'interprétation du BIG

BANG".

En fait, il préfère à la question "Quand le Big Bang

a-t-il commencé ? " la question bien plus subtile : "Le Big bang

a-t-il commencé ? ".

Après avoir rappelé à la nombreuse assistance présente que notre Univers est vieux

de 13, 7 milliards d'années (Déjà ! Comme

le temps passe !), il

s'empresse de nous faire remarquer que cela signifie qu'avant 13, 7 milliards

d'années, si on prend cette affirmation au pied de la lettre, il a bien

dû y avoir "quelque chose".

D'emblée, et sachant que cette question est un sujet sensible dans la sphère

des astrophysiciens, il rappelle que la critique, quelle qu'elle soit est

vitale pour faire avancer les connaissances.

Que ce soit dans le monde des

arts, du théâtre, de la littérature, il est bon d'avoir des critiques (et non

des censeurs) pour faire évoluer les idées.

C'est

la même chose pour la science : il faut à la fois suivre la route tracée par

les anciens, mais également réfléchir, cogiter, critiquer, débattre,

argumenter, se tromper, pour que tous ensemble, nous puissions faire progresser

nos civilisations. (Crêper le chignon, ça il

n'en a pas parlé et personnellement je suis d'accord avec sa tempérance.)

Une fois énoncés ces préliminaires, il nous interpelle en soumettant l'idée que

notre univers bien qu'estampillé 13,7 milliards d'années, ... si ça se

trouve...n'est jamais "né".

Ce qui avouons-le est une

affirmation (disons suggestion) un peu paradoxale.

Après nous avoir, au vidéoprojecteur rappelé les théories qui se sont succédées

depuis Einstein sur l'histoire de l'Univers et sa dilatation, il en vient à la conclusion que

si notre univers est bel et bien en expansion, il n'est pas nécessaire

d'imaginer qu'il y a eu un instant zéro, un premier jour, un déclic, "un

Big Bang".

Il rappelle d'ailleurs que ce terme de Big Bang fut avant

tout un mot inventé en 1950 par un cosmologiste britannique - Fred Hoyle-

qui, justement, pour mettre en cause cette explosion universelle, à laquelle il

ne croyait pas, en bon détracteur qu'il était, la qualifia dans sa langue de

"Gros Boum", ce qui, avouons-le, a moins de style que Big Bang. Las

pour lui, ce mot a plu, est devenu international pour qualifier ce qui depuis

est devenu, sinon un fait établi, du moins un cliché : notre univers, gros comme

une tête d'épingle serait apparu un beau jour (une nuit, on ne sait pas...)

voici 13, 7 milliards d'années.

Difficile cependant pour un esprit scientifique ouvert,

d'imaginer que ce gigantesque bazar qui enfle de plus en plus, univers dans

lequel notre galaxie fait figure de naine, semblable à d'autres, puisse a

priori être borné (dans le sens avoir un début et une fin).

Bien sûr, certains faits accréditent cette hypothèse de Big

Bang :

Ainsi Arno Penzias et Robert Wilson, en construisant une

énorme antenne métallique en forme de cornet, captèrent tout à fait par hasard,

en 1964, un rayonnement qui s'avéra être celui du fond de l'univers.

(Cette découverte leur valut le Prix Nobel et, anecdote que nous raconta

bien évidemment monsieur LEVY-LEBLOND : ces deux scientifiques croyaient au

départ que le bruit insupportable qu'ils captaient, provenait de la fiente des

pigeons nichés bien au chaud dans ce cône.)

George Gamow et Ralph Alpher, eux, dans les années

d'après-guerre (1948), avaient proposé que "l'univers

primordial" ait été au départ un mélange simple d'hydrogène et d'hélium

qui, par réactions nucléaires, se serait peu à peu, en "bouillonnant"

composé de nombreux autres éléments chimiques multiples et variés. Drôle de

potage s'améliorant sans le savoir !

Cependant et malgré ce rayonnement cosmique fossile et

cette soupe enrichie, Jean-Marc LEVY-LEBLOND nous fait bien comprendre nos

difficultés à appréhender l'infini :

Comment imaginer un univers sans borne, alors que

l'homme n'existe que depuis des dizaines de milliers d'années et la science de

l'univers depuis quelques décennies ?

Difficile dès lors de penser en millions, voire milliards.

Ce sont des chiffres qui donnent le tournis, même si, en évoquant le budget

national et prenant pour exemple ce que coûte en euro un kilomètre d'autoroute Jean-Marc LEVY-LEBLOND a bien

ouvert dans nos esprits (voire

nos porte-monnaies) ce

qu'étaient ces grandeurs.

Notre système solaire fait partie d'un gigantesque ensemble,

avec des galaxies semblables à la nôtre, truffées de soleils tout pareils

(souvent plus gros) s'éloignant les unes des autres. Pas question ici de

"centre de l'univers". Un peu comme un élastique tendu à l'infini,

tenu d'un côté et de l'autre par deux individus partant chacun de son côté et

tirant sur l'élastique, Des marques peintes, à intervalles égaux sur ce fil

s'étireraient dans les deux sens sans qu'aucun ne soit au centre. Expansion,

éloignement, mouvement... Rien à voir avec une explosion d'un point donné.

Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres et dès lors pas de point

initial pour l'une ou l'autre. Certaines seraient très lointaines,

d'où leur couleur différente à nos yeux, ceci en raison de l'effet

Doppler-Fizeau.

Explication : Un son ou une couleur varient, changent de

fréquence forme ou de tonalité selon la fréquence de leur source. Un peu,

selon l'exemple de Monsieur LEVY-LEBLOND, comme la sirène des pompiers qui se

fait aiguë, grave ou sourde, selon que le "camion qui fait pimpon"

est loin ou proche de nous (remarque

personnelle : cela ne marche pas si on est DANS la voiture des pompiers !)

Ces variations, appliquées également aux couleurs, font que

l'on observe un "décalage vers le rouge". Plus les galaxies sont

lointaines et plus la couleur rouge qui les caractérise (toujours en fonction

de cet effet Doppler-Fizeau) devient sombre. C'est ainsi que les astrophysiciens

savent reconnaître l'échelle de proximité des galaxies.

C'est l'astronome Edwin Hubble (dont le nom est

devenu célèbre puisqu'il désigne à présent un télescope spatial extrêmement

performant, mis en orbite à 560 kilomètres d'altitude). C'est Edwin HUBBLE

donc, qui en 1924 observa ce décalage vers le rouge. Rappelons que les étoiles de

couleur bleue sont cependant les plus chaudes.

Cette luminosité permet non seulement de classer la

distance des galaxies, mais également leur température. (Pour mémoire,

Monsieur LEVY-LEBLOND rappelle que la galaxie d'Andromède M 31, seul objet

visible à l'oeil nu, n'appartenant pas à notre galaxie, se trouve "à

peine" à 2 millions d'années lumière !).

Là, Monsieur LEVY-LEBLOND, ne peut s'empêcher d'inciter le

public, les indécis, les hésitants, à jeter un oeil à l'oculaire d'un télescope

la nuit, pour observer le ciel. Quelle merveille en effet de voir par soi-même

et non par diapositive ou photo interposées les astres, planètes et autres

objets célestes !

Dès lors, comment, une fois encore ne pas s'extasier devant

le savoir des humains qui peuvent calculer l'existence au bas mot de100

milliards de galaxies, contenant chacune 100 milliards d'étoiles... (pas une de plus !) et leur ignorance, puisqu'on ne sait toujours pas si autour

d'elles gravite la moindre petite planète habitée (Houhou ! "Y a quelqu'un "?)

La science fait d'immenses progrès et c'est ce qui permet à

Monsieur LEVY-LEBLOND d'étayer son interprétation. Vous retrouverez bien sûr

dans ses ouvrages, ses explications circonstanciées [voir en particulier le chapitre " L'origine des temps ",

dans son livre La pierre de touche, Folio-Essais 1996, pp. 323-350] , mais selon son point de vue,

tout comme il est impossible d'atteindre le zéro absolu des températures

(-273,15 °C), il n'est pas raisonnable de croire que sur une échelle de temps,

l'homme puisse parvenir à un "instant zéro".

En fait, selon Monsieur LEVY-LEBLOND, il faut modifier

l'échelle du temps, nous qui autrefois calculions en heures, minutes, secondes,

et qui à présent sommes tenus de compter en millièmes de seconde, voire

nanosecondes (= milliardième de seconde !). Même chose pour les distances (autant

infimes que grandes). C'est toute notre conception de ces calculs qui peut,

peut-être nous faire entrevoir que notre univers n'est pas né "un

jour", mais intégré dans un processus infini sans origine ni fin.

Il faudra donc se familiariser avec les termes :

conceptuellement infini !

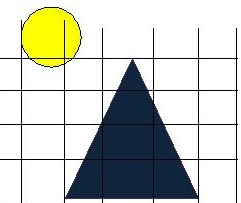

Pour conclure, Monsieur LEVY-LEBLOND évoque cet exemple

d'un prisonnier dont la fenêtre grillagée a été obstruée, si bien que ce pauvre

homme ne voit que ses barreaux ; un geôlier sympathique (si si, ça existe !) retire la moitié basse du panneau lui cachant la vue. Le

prisonnier dès lors voit une route sur laquelle passent des voitures, des

charrettes, des piétons. Or cette route, puisqu'elle est horizontalement

tronquée en haut, lui pose problème. Où vont ces gens ? Cette route (qu'il

mesure arbitrairement en fonction de la grandeur de ses seuls barreaux) paraît

se terminer, dans la partie cachée, "en point final " (Oserai-je le point de fuite... Pour un prisonnier, tout de

même !). Il manque la

tête de son grand triangle, mais il se l'imagine s'achevant en un point zéro !

Et si le geôlier (vraiment sympa) ouvre grand la fenêtre, le prisonnier comprendra qu'en fait, ce tout petit point au loin, n'est -justement pas - un point, mais bel et bien : l'horizon. Un lieu absolument pas restreint ni unique ... mais loin !

Cet exemple, reporté à

notre conception de l'univers, cette route infinie et ce "point

d'horizon" qui n'en est pas un, font réfléchir.

Faites le meilleur accueil

aux ouvrages de Monsieur LEVY-LEBLOND et connectez-vous à sa revue Alliage !