Le QUIZZ 29

![[Image]](pict1.jpg)

QUESTION

Qui est APOPHIS et comment s'en débarrasser ?

| Sujet | intervenant | date |

| Astéroïdes, météorites, comètes : origine et différence ? | Jean-Pierre MARTIN | 7 Mars 2009 |

La réponse est en rouge

|  |

Faut-il

craindre que le ciel nous tombe sur la tête ? C'est un peu ce que nous a

demandé Jean-Pierre durant ces deux heures extraordinaires ! Non seulement il

maîtrise le sujet parfaitement,

mais en prime, il sait de façon enjouée et

vivante, expliquer à son auditoire les risques (mesurés) qui nous menacent.

Il commence tout d'abord par nous rappeler que cette année

2009 est exceptionnelle, puisqu'elle fête les 400 ans de l'astronomie.

C'est en effet en 1604 que Galilée eut le premier, l'idée

de diriger vers le ciel une "lunette grossissante" (inventée

par des hollandais). C'est lui qui le premier donc,

observa les cratères de la

Lune, Jupiter et ses satellites. Cette observation allait à cette époque

conforter les théories de Copernic et mettre à bas les croyances de l'époque :

la Terre n'est pas le centre de l'Univers, mais tourne bel et bien autour du

Soleil. On se doute que ces affirmations n'étaient pas du goût de tout le

monde...

Jean-Pierre plante ensuite le décor de notre Univers :

le Soleil est une étoile semblable aux milliers d'autres que nous voyons dans

le ciel. Comme les humains, elles vivent en groupes...

C'est ce que l'on nomme

une Galaxie. Il y aurait, au-dessus de nos têtes plus de 100 milliards

d'étoiles réparties dans 100 milliards de Galaxies. Beau voyage à faire pour

tout visiter.

D'autant que l'éloignement est tel qu'on ne peut plus calculer en

kilomètres, mais en AL = années lumière. Il faudrait dès lors 100 mille années

lumière pour traverser notre Galaxie.

Ensuite, notre Terre se trouvant à 150 Millions de

kilomètres du Soleil, il est clair que les distances des planètes plus

éloignées deviennent difficiles à estimer.

On a donc préféré calculer en UA =

Unités astronomiques. 1 cm = 150 Millions de km. Ainsi si la Terre se trouve à

1 UA, Jupiter se trouve à 5 UA du Soleil et ce vieux Pluton

(qui n'est plus une

planète) à 40 UA.

Et là, cela fait réfléchir : la première étoile (donc un

autre Soleil) se trouve à 300 000 UA. C'est Proxima du Centaure. Avec dans cet

immense espace intermédiaire :

du vide... Jean-Pierre compare à échelle

humaine: si le Soleil était une orange posée sur la table de notre salon (ou

cuisine, peu importe...) l'orange Proxima se trouverait à 1300 kilomètres de là

!

La création de notre Univers : 4, 5 milliards

d'années. Suite sans doute à l'explosion d'une Super Nova, un gigantesque nuage

de gaz en rotation s'effondre, se condense en grains

(un peu comme des grumeaux

dans une pâte à crêpes), devient la matière solaire. Chaleur, attraction. C'est

la naissance non seulement des planètes, mais aussi des comètes et autres

astéroïdes.

Les astéroïdes

Ce sont des "petits morceaux de roches" que

l'on trouve essentiellement entre Mars et Jupiter. Pourquoi là ? Jean-Pierre

surprend tout le monde

(enfin ceux qui n'y connaissent pas grand chose. j'en

suis...) tout simplement parce que lors de la création de notre Univers, donc

il y a 4,5 milliards d'années, les planètes

se sont distribuées dans l'espace

de façon régulière (selon les Lois de Keppler ; là c'est Jean-Pierre qui

parle...) et qu'entre Mars et Jupiter : IL MANQUE UNE PLANETE...

Logique,

puisque celle-ci n'a pu se constituer à l'époque : l'attraction du Soleil et

celle de Jupiter (grosse boule gazeuse 11 fois plus grosse que la Terre) se

faisant front,

la matière n'a pu trouver sa place pour tourner gentiment et

s'est transformée en gros morceaux épars : les astéroïdes (16 000 ont été

répertoriés, formant

ce que l'on nomme une ceinture

d'astéroïdes).

Les comètes

Ce sont des gros morceaux, plus constitués de glace

que de roches, et qui seraient à l'origine de l'eau sur notre planète. A force

de bombarder la Terre, ces objets volants

auraient déposé plus de 50 % de notre

eau. Les 50 % restants demeurant constitués par la vapeur s'échappant des

volcans. Ici deux constatations : les comètes sont aussi vieilles

que notre Terre, et sans elles, il n'y aurait pas eu de vie possible. En

fait, ces gros rochers glacés proviennent du fin fond de l'Univers et,

eux-aussi capturés par l'attraction du Soleil,

tournent de façon elliptique

autour de lui. Lorsqu'elles sont loin, la glace qui les constitue se solidifie

; lorsqu'elles s'approchent du Soleil, cette glace fond, entraînant dans le

ciel

ce que l'on nomme une queue de Comète. Et hop, elle repart se congeler au

fin fond de l'Univers, ayant perdu un peu de son poids et de ses composants.

Rien de grave cependant

(un peu de perte de poids ne fait de mal à personne).

Leur masse est telle que l'approche du Soleil ne fait que les faire ... suer un

peu !

Voilà pourquoi, régulièrement apparaissent des Comètes,

dont la plus célèbre, est certainement la Comète de Halley, visible dans notre

ciel tous les 74 ans. Les écrits l'évoquent déjà en 476,

puis 87 avant J. C. Ce

sont ensuite grandes quantités de faits historiques liés à son passage : On la

retrouve sur la tapisserie de Bayeux évoquant la bataille de Hastings.

Guillaume le Conquérant, ayant prit le passage de la comète de Halley comme un

signe favorable, envahit l'Angleterre en 1066. On la retrouve en 1682,

puis 1758 (Les anciens s'en souviennent..) etc.

Les comètes les plus connues

sont :

Encke

Hyakutake

Hall Bopp

Mac Naught

Holmes

Mais aussi Shoemaker Levi 9 qui fut capturée par les forces

de marée de Jupiter (tiens tiens, encore lui !) en 1993. Jean-Pierre nous

présenta d'ailleurs une photo remarquable montrant,

dans l'épaisseur de cette grosse planète, les

impacts provoqués par l'éclatement de cette comète. Certaines,

en effet, finissent leur course de façon brutale : soit aspirées par le Soleil,

soit fragmentées, cassées en morceaux.

Jean-Pierre évoque alors Giotto, une sonde envoyée par les

européens qui passa à 600 kilomètres de la comète de Halley. La chaleur émise

brûla les caméras de ce petit robot,

le rendant aveugle jusqu'à la fin des

temps (ou du moins de son temps)

Autres points forts

dans l'étude des comètes :

Stardust : Projet américain initié pour récupérer dans l'espace, à

l'aide d'une "raquette de tennis" imbibée d'aérogel, les

particules circulant autour d'une comète

(histoire d'étudier sa composition).

C'est le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui est, entre autre, chargé de

cette étude.

Deep Impact : Le 4 Juillet 2005 (jour de l'Indépendance américaine..) un

impacteur (grosse boule de bowling) percuta la comète Tempel 1, pendant qu'un

capteur placé non loin

récupérait les particules ainsi obtenues.

Il faut dire que se poser

sur une comète est extrêmement difficile.

Ainsi Rosetta (qui

tire son nom de la "pierre de rosette", chère à Champollion) est en

route pour se poser sur la comète Churiomov Gerasimenko, qu'elle atteindra en

2013 ou 2014.

Philaé, un petit module ancreur tentera alors d'atterrir... heu

de "cométir". Jean-Pierre nous présente les panneaux solaires

gigantesques déployés par Rosetta (les plus grands

ayant jamais existé) ;

l'éloignement phénoménal du Soleil ne permettant pas, sans cela, à cette expédition

de bénéficier d'assez d'énergie pour se propulser. Vraiment, les hommes,

quand

ils le veulent, sont capables de grandes choses ! (Ce projet est européen :

ASE).

Les météorites

Ce sont des "corps matériels extraterrestres" qui se promènent dans l'Univers

qui parfois voient brûler la matière qui les compose. Ce sont dès lors ce que

l'on nomme

des étoiles filantes. Certaines s'écrasent sur le Terre, traversant

l'atmosphère et provoquant des impacts terribles. Heureusement, ces chocs sont

très rares et il est inutile

de demander à Bruce Willis d'aller se faire

exploser sur l'une d'elle, comme dans le film Armageddon !

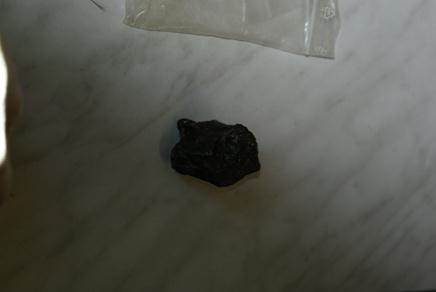

Jean-pierre a présenté à l'assistance ébahie (voir les photos) une

météorite, dont la naissance date de la création de l'Univers elle aussi.

Quelle pièce de collection

(très recherchées car très rares ; ici,

Danielle, amie et assistante de Jean-Pierre posa une devinette : "Où

trouve-t-on facilement les météorites tombées sur la Terre ?"

Réponse :

- Dans nos gouttières, en passant un petit aimant ; tout ce

qui "s'y colle" provient du ciel.

- Aux pôles et dans la neige (facile de retrouver leur

trace de couleur sombre)

- Dans les déserts (pour la même raison.)

Il existe plusieurs sortes

de météorites :

- Les chondrites (petits

fragments d'astéroïdes)

- Les métalliques

- Les ferriques

- les mixtes

- D'autres proviendraient de

Mars.

La Kaaba, pierre sacrée des Musulmans, serait une

météorite.

Il tombe plusieurs tonnes de météorites par jour sur la Terre;

cependant celles-ci arrivent à l'état de poussière ; rarement en

gros blocs ; du moins depuis des milliers d'années.

Il n'empêche que des traces

de collision sont encore visibles sur Terre :

Meteor cratère : tombé voici 25 000 ans dans le désert de

l'Arizona. Il fut acheté en 1903 par Daniel Moreau Barringer, qui croyait faire

fortune en vendant les métaux récupérés

dans ce cratère de 1200 m de diamètre; mal lui

en prit car la force de l'impact (72 000 km/h !) fit fondre dans la nature tous

ces dits-composants.

Manicouagan au Canada. Le plus beau des

cratères.

Souvenons-nous (enfin, façon de parler..) de cette

gigantesque collision qui, voici 65 Millions d'années, dans le Yucatan, au

Mexique, provoqua la disparition non seulement des dinosaures,

mais également

de 90 % de la faune d'alors. Un nuage gigantesque cacha durant des années le

Soleil, empêchant la photosynthèse de se faire, et donc aux arbres d'avoir des

feuilles.

Les herbivores moururent faute de nourriture, suivis par les animaux

qui mangeaient les herbivores et ainsi de suite dans la chaîne alimentaire. Il

est assez difficile pour nous les hommes, d'imaginer que nos ancêtres (des

petits mammifères semblables à des rats) survécurent car ils vivaient dans des

grottes et des espaces confinés.

Notre Terre n'a pas, comme les autres planètes un aspect

aussi "impacté", pétri de cratères. Ce n'est donc pas parce qu'elle

est épargnée par les chutes des corps célestes.

Cela est dû essentiellement à :

- La dérive des continents :

Les gigantesques mouvements de la croûte terrestre au cours de ces millions

d'années ont gommé l'effet des impacts.

- La couche d'atmosphère qui

nous entoure. Celle-ci a certainement freiné, voire fait exploser les attaquants.

- la Lune, qui a

certainement également écarté les intrus de notre route.

Juste une question : que

faites-vous le vendredi 13 Avril 2029 ? Rien ?

Cela vous dirait-il d'accueillir APOPHIS, un gros intrus qui

va passer près de la Terre (1 chance sur 200 pour que l'impact ait lieu

soit l'équivalent de 60 000 bombes d'Hiroshima).

Et s'il passe sa route, il

reviendra le 13 Avril 2036. Choc ? Pas choc ?

Les scientifiques s'interrogent et tirent des plans... sur la

Comète..; Comment réagir ? Provoquera-t-il un Tsunami là où il s'écrasera

(soyons optimistes : là où il s'écraserait) ?

Fera-t-il d'immenses dégâts

(notamment aux Etats Unis où les chercheurs le prévoient). Détruira-t-il la

Terre entière ? (Cela est peu probable). Et que faire pour se protéger ?

(excepté prier bien sûr !) :

- Quitter la Terre (...) ?

- Faire exploser Apophis, ce

qui mettrait, à l'approche de la Terre, des milliers d'impacteurs dangereux (Oh

oh, mauvaise idée !)

- Le peindre ? Non pas pour le

rendre plus joli, mais pour changer sa réflexibilité (c'est à dire sa propriété

à capter les rayons du Soleil ; ce qui le détournerait de sa route meurtrière).

- Cacher le Soleil derrière un

miroir géant ?

- Provoquer une explosion près

de lui pour que le souffle détourne sa route ?

- Le tracter au loin ?

- Y installer un moteur ? Etc.

Les scientifiques restent vigilants, même si, une fois

encore, il semblerait que les chercheurs notamment américains ne prennent pas

l'exacte mesure des risques...

N'hésitez pas à vous rende sur le site de Jean-Pierre :

http://www.planetastronomy.com

http://www.planetastronomy.com/